10月11日上午,刁亦男导演大师班在平遥电影宫站台露天剧场进行。在贾樟柯导演的主持下,刁导与在场观众回顾、分享了自己自学生时代到《南方车站的聚会》的创作生涯。

回顾中戏的第一堂电影课,戈达尔的《筋疲力尽》深刻影响了刁亦男风格化的创作理念。从中戏毕业,刁亦男没有选择分配的深圳文化馆的工作,而是继续排戏,“想做事的年轻人是迷茫的”。

处女作《制服》的美术、服装、录音是《站台》的原班人马,找到的海外发行方认为这部片子的风格跟贾樟柯太过类似。正是这样的经历让刁亦男在后来的创作中下定决心去拍自己真正想拍的东西,而不是“以为别人想看的东西”,按照这样的想法他拍了《夜车》。

在精英意识的《夜车》后,由于融资的困难,刁亦男不得不调整《白日焰火》的路线,把作者意识隐藏在类型化表层背后。《白日焰火》一开始考虑了陕西和东北两个拍摄地,虽然哈尔滨的霓虹灯很好地呈现了夜晚的神秘性,但让刁亦男作出决定的一个重要原因却是——让桂纶镁说陕西话太难了。之后为了《南方车站的聚会》,桂纶镁和胡歌最终都说上了武汉话。

刁亦男对话贾樟柯

以下是此次刁亦男导演平遥影展大师班全纪录,内容篇幅略有删改。

我是来自中央戏剧学院,入校的时间是1987年,上个世纪八十年代末还是文艺思潮非常活跃的几年,所以我们进学校以后的气氛是非常宽松的。志同道合的几个人会在一起聊天,吃饭、喝酒。无非就是大家在一起想做一点自己喜欢做的事情。

我觉得戏剧学院和电影学院的区别,戏剧学院也上电影课,但是没电影学院那么系统。记得我们的第一堂电影课也蛮神圣的,因为电影那时候已经是流行文化中最先进的表达艺术了。电影课第一堂就是《精疲力尽》,老师说这就是电影,所以当时我们觉得最好的电影就是那种具有形式感,很风格化的,之后又放了特吕弗的这一类的,都是当时五六十年代处于巅峰时期的一些导演的作品,它不系统,但是它给你建立电影观念钉了一个特别好的钉子,如果作为电影记忆去回忆,在创作当中去平衡取舍的时候,我脑子里首先会想起来戏剧学院这几堂电影课,戏剧学院是给了我们无心插柳柳成荫的一个教学启发。

《筋疲力尽》剧照

后来我们自己又在学校去排先锋戏剧,接受现代文学的熏陶,我觉得电影学院也有同样的教学模式,但是这些还要靠你自己去发掘,老师在课堂上基本还是讲经典和传统。当时学校有地下剧社的氛围,我记得我们四个人组成了一个团体,当时叫红狐创作剧团。

然后张杨导演、后来拍过《走到底》的施润玖导演,还有一个现在活跃在音乐界的DJ,他们组织了一个团体,他们认为他们都是病人。他们这个团体和我们这个团体经常互动往来,排了很多现代派的戏剧,这些课外活动其实深深地影响了我们。我觉得在任何一种情况下你听从自己内心的需要,去做自己喜欢的事情,对你将来的发展都会起到非常关键的作用。

戏剧学院每周也有一个放映,我记得我们第一次看《阿飞正传》就非常喜欢,非常吃惊,就说电影还可以这样拍,以前看的国产电影都是非常传统的叙事模式,线性的时间线,但是《阿飞正传》里面似乎都改变了,它营造了一种特别好的氛围,我们看完以后就立刻回宿舍马上讨论,喜欢还是不喜欢,有的人就是非常直接地表达,有的人可能不说话,但是他会考虑很久。

还有就是张艺谋导演的《秋菊打官司》,那部电影看完以后也是和《阿飞正传》有两种极端的比较,它所带来的是非常纪实的美学,从表演到事件的编排以及拍摄方法,都非常的新颖。那时候也觉得没有见过电影这么拍的,可能在电影学院都能见到,因为他们看的电影更多,我们头一次看到以后非常震撼,我认为这是张导电影作品里面数一数二的了。这两部电影在戏剧学院给我带来了非常深刻的印象。

刁亦男导演

我们那一届好像是包分配和自己找工作并轨制,就是你也可以自己找工作,然后学校也可以给你联系一些用人单位,但是基本上我看大部分学生都没有去用人单位。我记得我当时被分到深圳的一个文化馆,当时不知道是怎么想的,反正我没去。

整体来讲是一种迷茫的状态,越想做事的人越迷茫,你如果没有那么多野心和想法,你就可以去一个剧团,或者是编辑部,朝九晚五地过生活,做你的工作就可以了。但是如果你想做事,你是年轻人,社会上没有那么多机会立刻给你,你就要去磨炼自己,或者是等待。在这个过程当中也经历了一段过渡时期,还是继续去排话剧。经历了有三四年的时间,慢慢开始有了一些转机。

当时张杨导演约我一起去给台湾电视公司制作一个叫《中国》的电视节目,就在全国各地拍一些风土人文,这个机会给我带来了很多的锻炼。那时候也是全国各地跑,到了地方以后就要随时去编辑要拍的题材,你的意图都要在现场决定,同时也在经济上给了你一些稳定感。总之在这个过程中,如果你有很多在学校或者在生活中结交的朋友,那你就会赢得一些机会。

当时张一白特别笃定要拍一个青春偶像剧,他对这个题材也很敏感,因为当时中国大陆也没有这方面的电视剧,他就带动我们几个编剧一起去写剧本,记得当时我们把日本的偶像剧在一个月的时间里几乎全部都看了,就是先学习人家的模式,也像一个类型一样。

然后我们被封闭在北京的一个旅馆里写分集大纲。当时我们没有意识到这个电视剧(《将爱情进行到底》)出来后会受到那么大的欢迎,特别是年轻人,好像现在一些上了岁数的年轻人还会跟我讲他们曾经高中逃课去看这个电视剧,我才了解到有这样的一种热潮。我觉得就是他对这个东西的敏感性造成了爱情偶像剧在中国也可以有很好的市场。

写电视剧的过程也是一种过渡,其实还是几个好朋友一起做事,合作本身是很愉快的,这个过程就很享受,但是它是不是你自己想拍的一个东西,当然也未必。只是在这个过程中学到了很多和别人合作的方法,学到了一些团队工作的经验。

我记得张一白导演有一次说一个编剧写得太慢了,问另外两个编剧能不能帮他写两集。但是我们觉得我们不可以这样做,因为就那么几集,每集有酬金的,我们如果帮人家写了,那个编剧可能就会少拿很多,所以在细节上也通过这种合作建立起来了一种人与人之间工作、沟通的方式。

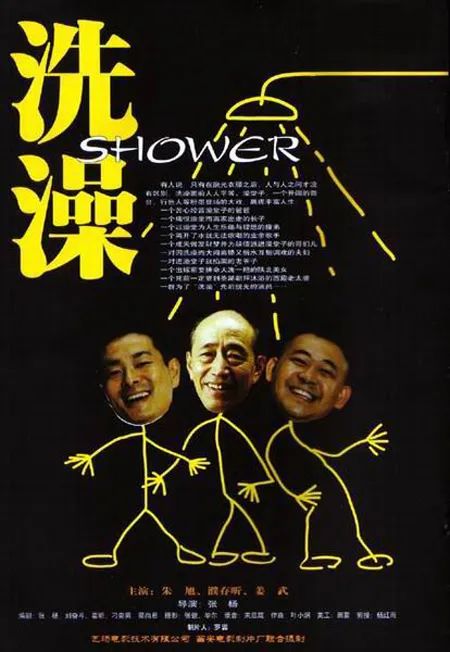

当时写剧本是先有一个想法,然后大家很兴奋地去聊一些段落,有了这些段落以后,可能会再为这几个段落去组织一些情节,给张杨写《洗澡》的时候,编剧就有五个。他开机前一个月好像突然剧本被推翻了,后来就觉得不行得修改。

当时我记得制片人是一个美国人,他就把我们几个人召集到北京的一个酒店,三四天全部住在那里,大家就一场一场地聊,一场一场地过,然后把每一场贴在墙上,写好的或者想好的、聊好的,每一场迅速有人速记下来,然后张杨觉得这场不错就把它贴在墙上。

最后我记得那个旅馆里的墙就被贴满了,他就照着这个墙上理出来的东西去拍了《洗澡》这部电影,这也是当时我对集体合作印象特别深的一个经验。总体来讲它比一个人工作的时候要开心很多,一个人的时候就会很沉闷。

大概在2000年左右,我觉得可以自己拍一个东西,因为你只是做编剧的话,无论如何你写的是什么样子,别人导出来和你想得就不一样了,所以想自己做导演,也是想通过做导演锻炼一下自己。

因为我原来在一个剧组实习的时候,那个导演说你不适合做导演,他说导演很复杂,剧组的环境很恶劣,你要当导演你得先当流氓才行。我一听这个,我说是真的吗?所以他对你的身心都有一个严格的要求。反而这个东西会刺激我去试一试,至少从丰满自己的个体来讲也值得一试,那我就决定做导演。

当时所做的准备就是大家都知道的这些创投,那个时候我们还去釜山创投,去鹿特丹创投,这两个创投当时是世界上仅有的两个创投,但是都没拿到什么钱,亚洲导演在那不好拿到。我在东京拿到过,就是去了这三个创投。

东京那个创投20万日元,我们那个制片人就骑着摩托车很高兴地说,这是你的奖金,你可以在这当零花钱用了。参加创投就觉得做电影有这么多好玩的环节,可以认识这么多的人,可以和年轻人在那个场合里交流。这些准备也都是现在大家经历过的,就像我今天早上进到电影宫,就好像穿越了一样,我觉得我特别像带着第一部片子到鹿特丹电影节,它也是在一个很大的建筑里面,有很多年轻人在那里面排队看电影买票,也有图书馆,也有一些餐饮的角落。那个气氛非常好。

我第一个片子《制服》的美术是邱生,他也是《站台》的美术,录音是张阳,也是《站台》的录音,然后摄影是董劲松,所以我的班底有一半是贾导的班底,近水楼台,大家经常在一起吃饭聊天,很容易就形成了这样一种创作模式。而且我记得我的第一部片子,贾导的公司也投入了一半预算,当时的一个制片人叫李杰明,他来运作的,在这里我也特别感谢贾导的公司。

记得我们第一次看景的时候真是大海捞针,无从下手。就这点,我记得邱生提醒过,他说你看到一个景,喜欢就要果断一点,就把它定下来。我觉得这一点特别重要,就是你一定要在心里或者告诉周边的工作人员,我把这定下来了,你不能说再看,当你定下来的时候,所有这些空间其实就在你的脑海里边排列出来了。然后你发现更好的景的时候,你再把以前的排除掉就可以了,但是你永远没有定下来的时候是很麻烦的。

所以那时候就是要去选择最主要的场景先定下来,不要选一些只有一两场戏的景来决定整个片子的拍摄地。这个过程我觉得也是电影制作里最有意思的一个环节,就是开启你的旅行环节,很多人在一起游山玩水,然后讨论一些未来电影的发展方向,特别是对空间的设计,都是在这个过程中慢慢地孵化出来的。

董劲松以前只拍过一个电视剧,但是余力为跟我说,你就用他,他挺好的。我也不知道余力为从哪看出来的,但是他强烈推荐。当然我们跟董劲松聊了一些,也非常合得来。但是那时候大家紧张,因为电视台要用16:9的画幅遮住,我们的制片跟我们说电影也是16:9,所以我们就用那个画幅也遮住了,但电影的是真16:9,电视台的实际上是你拍完以后再给你遮一道,所以我们前三天犯了一个笑话,就是像拍电视剧一样地去把画幅遮成了16:9,这一拍出来的东西就不是16:9了,就更加窄了。

《制服》剧照

当时这是让我们记忆特别深的一个事件,在技术上面可想而知我们是多么的门外汉,多么的业余,也很紧张。我记得第一个镜头就抽了一包烟,旁边的人就吓坏了,说导演,这样拍下去的话一部戏你就要完蛋了。就是这样,很紧张,从来没有拍完。我说当导演要是流氓,那就要把场子镇住,所以整个过程中我觉得是一次试探,我的处女作还是一个学习和模仿的过程,没有完全放开。

片子拍完以后要发行,电影拍完以后参加了影展要想尽办法进入发行体系,让电影跟观众互动,这才是真正完成了这个作品。我记得我们的发行商是日本的电影公司,他发过娄烨导演的片子,他看了我们这个片子以后,就去找人帮忙。但是对方说抱歉,这个片子拍得不错,但是我手里已经有贾樟柯了,当时他给我理解的意思,就是希望找到一个不一样的影像,和贾樟柯的影像不一样的,他更希望发掘这样的新导演。

那么我就反思了,包括后来欧洲的发行商说,最近你们怎么会拍一批这么腼腆的电影,该表现的时候你们为什么缩手缩脚,他们发行的时候会给你提出一些意见,他们就说这个片子不好发。

这些东西都会影响,或者潜移默化影响你后面的创作。后来就觉得我应该去拍我自己喜欢的,而不是去模仿他们认为好的电影。可能也因为那时候我们的电影资讯比较少,大家都是看一些新现实主义的电影或者伊朗电影,但是当你打开这个瓶颈你就会按照自己的方式去写剧本和拍摄,来进行后面的制作。后来我用一种自己更喜欢的方式去拍了《夜车》,这也是拍第一部电影给我带来的启发。

当年到温哥华国际电影节以后,我记得温哥华的主席是汤尼·雷恩,他也是对亚洲电影很有研究的一个影评人。在温哥华有一个单元叫“龙虎”单元,都是一些东亚新晋导演拍摄了一两个片的竞赛单元。我们去了以后也很幸运,《制服》拿了龙虎奖。我记得当时跟贾导在釜山见面的时候还提到了这个事情,就说这是龙虎下山的意思,我们都是龙虎兄弟。

个人电影、独立电影,在电影节这个平台上展映,进而能获奖的话对一个导演未来的发展是非常重要的。有很多片商会看你的电影,后面潜在的投资人也会关注你,如果你一旦得奖,首先就可能进入到一个发行渠道里面,这是电影节给我们带来的一些好处。

当然它内在的好处我们都说了很多次,就是我们可以坐在这里交流,可以聊天,这也是精神方面给我们提供的一些滋养,你在这个平台上可以看到更多的电影,看到世界各地不同的思想,不同的文化,他们是怎么去判断,什么是悲伤,什么是幸福,因为悲伤和幸福的标准也不一样,世界上存在多元的生活状态,我们是不是能够理解,它都能在这里提供给我们。

第二部影片《夜车》的影响就是第一部带来的,所以要让你放开一些,按照自己的韵律,自己喜好的东西来,不要特别在意别人的判断。你自己的一些知识结构和你的总体趣味,你看片的喜好,不会让你的电影离你喜欢的东西太远,相信自己,它是建立在你平时的积累上的。

所以第二部我觉得就是像我刚才说的,完全放开了,它整个过程也是在釜山电影节,就是在咖啡厅聊天,就说下一部拍一个杀手的电影,那就是商业片了。因为当时受刺激比较大,被说你们这些导演都太含蓄了,我们就想拍一个相对有故事性的严肃电影。

杀手一般很容易就被提到,我们通常会想这是一个古装片吗?但是如果你把杀手的概念抽离出来以后,你会发现在日常当中也有杀手,就是法院里的法警,如果社会法律制度里面还存在死刑的话,那这个人就是杀手。他在日常生活当中和我们完全是一样的,他不可能像古代的那些江湖浪子,但是这些人就是日常当中的杀手。它同时也是一个特别严肃的题材。

《夜车》剧照

就聊天碰出来这样的想法,最后说干脆弄成女杀手吧,就是一个女法警,其实更严肃了,带有一种性别的价值判断在里面。所以它的缘起也是聊天碰撞过程中聊出来的,后来就开始剧本创作,然后又是创投,这次就比第一次要容易一些了,好像拿到了一些基金、奖金这样的。所以第二部就是这样开始的。

那时候我的制片人是文晏,后来《嘉年华》的导演,通过她我们找来了比第一部电影更充裕的资金,当然我们的制作团队也比原来更加成熟一些了,我记得在拍摄现场,我们的摄影指导董劲松不停地跟我说要拍定镜,这个在第二部的时候是非常强烈的印象,我们以前有一个观念,就是要把镜头拍得很炫,如果不运动起来,就说你不费劲,不折腾,机器角度不刁钻,或者运动的没有一点花儿的话,那就好像不是在创作。

但实际上定镜是特别重要的一个考验,里面的调度,还有你对电影的认识都是通过定镜发展出来的,而且其实有一种非常含蓄的现代感,因为默片基本上都是定镜,早期非常优秀的默片也没有运动,那是因为技术条件带来的限制,但是它恰恰造成了某种美学,就是定镜的美学。所以发展到现代电影的时候定镜依然有那种底蕴在里面。

这就又说回到第一部片,因为资金很少,到了现场就一个机位,就一个镜头拍完吧,所以有时候小成本会长镜头多一些,你一旦要换机位的话,实际意味着就是金钱。我觉得这个也不丢人,总的来说,很多美学是因为限制造成的,因为有了限制你才有想象力,如果你能用想象力跨越这些限制,很好地呈现你要表达的内容,这样反而更好。

说到演员的表演这块,因为我们对表演不是专业的,对表演更多的认识是来自于一些喜欢的导演的电影,有时候也会受这些导演的影响,这些表演方法不是随便说一说就那么演的,实际上存在很多的道理,比如我们曾经很喜欢一个外国导演,叫布列松,他的表演方式就是把演员作为一种材料,他把演员作为画面里和那些物品、空间同等重要的一个材料而已,他所呈现的表现都是非常中性的,看似面无表情,实际上更强调的是一种方式,就是这种表演方式会阻断观众对这个角色和人物的共情。

这种表演方式是阻断观众对人物共情的,但是它会让观众和电影产生某种间离感,这也就会让你对电影的形式产生敏感,就不光是欣赏故事和情感,而是对导演想要表达的思想、美学产生兴趣,所以说表演是为这些东西服务的时候,就代表了这是两种不同的美学体验和美学方式。

布列松《乡村牧师日记》剧照

但是我们当时并不懂,我们就觉得这个表演好,那就让演员尽量不要乱演,尽量平静一点。如果整体是这样的话,其实是很接近我们的日常生活的,因为我们日常生活中内心想什么,往往在脸上是看不到的,即便内心翻江倒海可能表面上是很平静的,如果你一旦演出来了,反而觉得它很廉价、失真,所以我喜欢的就是这样的表演方式。

当然我那时候没有掌握这么多理论,只是要求那些非职业演员,你就把你的动作完成就可以了,因为我觉得一个人所有的组合也就是他所有动作的相加,这些动作是最后你给他下结论所有的依据,他想什么不重要,他做什么才重要,因为他想什么就是在原地想,不会发生时空的变化,你只能让这个人动起来,发生变化才能最后完成这个人物。

那时候大家都有个习惯,就是绝对不分镜头,只能到现场临时跟摄影根据现场的空间、气氛来决定一些即兴的拍摄。到了第三部片的时候,因为进入了一个非常正规的商业化运作,就是有专业的制片公司来投资你的电影,上千万了,他们就有一个监制模式,就是需要你分镜头,那我也不反对,因为在制片厂里所有的导演也都分镜头,所以能接受,那就把镜头用文字表述出来。

但是后面他们就进一步要求你要画分镜图,开始我是很排斥的,而且会进一步要求你的镜头量。我们就开始按照要求来画分镜图,但是我不会画画,必须要找一个人来帮你画,你就要把你想的这些内容告诉他,我发现在这个过程中,实际上是你把电影又重新创作了一遍,因为你要跟人家说的绘声绘色,让他完全理解你,甚至你还要说到表演,你的表情得画成什么样子,整个过程是把这个电影重新又理了一遍。

我后来突然发现其实这个是挺有帮助的,当然前提是,我不会画,我要跟他说,我在说的过程就开始自我创作了,因为很多东西在说之前我也不知道,说着说着就说出来了。我觉得它就是有价值的。后来分镜画完以后,到了现场你又会把这个分镜图推翻,也不是完全照着这个去拍,那又是一层创作过程。所以分镜图这个方式我是后来接受下来了,我觉得我要跟人说一遍这个过程挺重要的,比我自己心里想更有效果。

拍完《夜车》以后自己的创作心态还是一种非常严肃冷峻的作者心态,还是把自己当成一个精英一样,就是你的作品是代表某种精英意识,至少是这样的感觉。后来的《白日焰火》也是以这样的精神去往下写,但是找投资就非常难,因为那时候海外的投资基本上全部退潮了,也不太容易找。

《夜车》剧照

所以就在这个过程中开始调整,这个调整也是因为客观现实造成的,你不得不调整,去重新洗脑,像过去的那些东西得让位给娱乐,但是你又要把它隐藏起来,我觉得全世界的导演可能都会面临这样的问题,在这个过程中就开始把电影往商业和大众娱乐化去推进,这个过程中我发现理论是非常重要的,因为这时候你如果没有任何理论的话,你就更茫然了。

还好,就是这时候我们的理论翻译已经有一些书了,所以它会帮你建立起信念,就是你即使这样做,你依然是在严肃表达的轨迹上,而且可能它更有意义。它的效率可能会更高。新好莱坞的一些导演也是在这个背景下诞生出来的。因为上世纪六七十年代所有的批判精神都是一种颓势的状态,大家都在寻找新的藏身之地。

等于原来的阶级政治没有了,大家改成身份政治了,就是性别、种族成为我们日常生活中的权利,等于你要去批判这些东西,这些东西跟我们的日常是紧密相连的,而原来那些经典的批判模式已经随着整个社会的思潮被淡化了,所以新好莱坞那些导演就要去考虑一种更民主化的艺术,就是流行文化。

这种新好莱坞电影的诞生,我觉得可能在中国,在这个世纪初的时候也会慢慢发生,所以我们要随时调整你的视点。你的视点一调整,很多创作模式也就跟着变了,所以就开始有了类型片这样的概念,把作者隐藏在一个更加市场化的载体里面。当然这个是更麻烦了,也很难。

这个过程中,我找了很多演员,廖凡不是第一个,反正不好意思,让我说我得如实说。但是每一部电影的缘分就是这样建立起来的,对我们导演来讲,开机的时候站在你镜头前的人就是最好的,这是你的信念。所以演员有时候会觉得你没有第一次找我,我是第三个或者第四个,你对我是有点不重视,他有这种心理。

其实我今天要解释一下,你站在摄影机面前在我心里就是最好的,这是缘分,你拍出来了和这个角色和这个电影的命运,所以一起成就了《白日焰火》的男主角那个人物,当然廖凡在这个过程中也发生了一些变化,随着我们对角色的理解和最后电影呈现出来的风格的理解,让他把以前的一些表演方式也做了些变化。就是不要那么老练成熟,表演不要那么游刃有余。看起来好像有点夹生,就像牛肉是五分熟的。其实这种不确定性的表演、模糊的表演反而让他更有生活质感。

而且我觉得演员的造型特别重要,这个人站在那特别像,可能他根本不会演戏,但是他的表演里有一种形象的地理学,挺深奥的,但是好像也是这么个道理,他的五官的地理风貌其实可能会决定很多内在的东西,比他的表演更重要。这个人长得喜庆,这个长得命苦,不是演出来的,他往那一站就给你了,就这么简单。

所以副导演是要给你捞这些人,捞出来了马上就留下来,可能还没角色,先把人留下来,就是这样的。当你用非职业演员的时候对职业演员是一个巨大的挑战,因为职业演员很容易在非职业演员面前暴露出自己的表演痕迹,所以我觉得非职业演员是很轻松的,他们在职业演员面前表现的游刃有余,职业演员往往就会很谨慎,有时候会收着,会控制自己的表演。但是慢慢他们也会去自我调整,融合到整个框架里面。

对东北景色的兴趣是本来《夜车》想在那拍,所以就去看过一次,看过一次就很喜欢抚顺,后来《夜车》在陕西拍了以后,东北的景就一直留在我心里了,就觉得有朝一日肯定是要到那拍的。所以在拍《白日焰火》的时候我们很自然地就会去到抚顺,因为那里的工业感非常强,抚顺有中国最大的露天煤矿,最大的冶炼厂,总之有很多在工业上非常有符号化的一些空间。

《白日焰火》中哈尔滨夜晚

但是我们去抚顺勘景以后发现城市变化非常快,我拍《夜车》时候看的那些景已经没有了,棚户区已经被改造了,都变成了楼房。后来我的摄影师就提醒我,要不然就继续北上。到一个体量更大的城市,我们去拍冰天雪地的树挂,这个把我吸引了。我们到哈尔滨其实初衷就是想去拍那种冰天雪地的树挂,因为树挂是小时候的记忆,很多时候你对一个景的兴趣是一个影像的画面把你吸引过去。

因为抚顺的发展那么快,已经不是我们心目当中电影里的景了,这样就去到了哈尔滨,结果哈尔滨和我们非常投缘,用了两天的时间就把主景定下来了。而且哈尔滨那个城市的夜景非常有特色,有很多的小霓虹灯,这个小霓红灯也特别符合这个电影里夜景的需要,不是漆黑一片,就好像夜晚的那种神秘性全部通过这些灯光呈现出来了,所以当时很快就定在了哈尔滨。

《白日焰火》中哈尔滨夜晚的霓虹灯

还有一个原因,我一般是用方言,但是让廖凡说陕西话,我觉得有点难,但是东北话基本上是在国语的体系里,所以也因为这个原因,就到一个空间和语言都比较容易贴合这个电影的地方去拍摄。所以我觉得以后如果还是要求用方言,又让全国观众能听懂的话,可能东北相对比较合适一些。

《南方车站的聚会》实际上这个想法是在《白日焰火》之前有的,当时我记得是2010年左右,反正那时候也没拍出来《白日焰火》,整个人的状态也挺颓的,不知道往下怎么办,因为《白日焰火》迟迟找不到投资,还得彻底把剧本推翻,一稿一稿地推翻。有一天我就想,如果我是一个穷光蛋,又成为杀人犯,我怎么能把自己变现变成钱,然后我把钱又给谁?我还想着给我原来初中喜欢的一个女孩,那女孩还在南方,我还得躲避追杀,一直得跑到南方跟她见面,还不能说我有罪,跟她过几天以后,让她把我举报了,也帮她了。但是我就觉得挺矫情的,这像个纯爱的题材,我就给扔到那了。

后来《白日焰火》找到投资,拍完《白日焰火》就开始把这个又拎起来了,拎起来的时候发生了一件事,就是在武汉有一个新闻,说武汉召开了一次全国小偷代表大会,这个新闻特别吸引我,我就觉得他们太厉害了,来自各省的代表把酒店给包下来,包下来以后就在里面交流经验,划分地盘,游览观光,他们还有“聋哑组”,后来就是被“聋哑组”举报了,然后全部被抓起来了。

《南方车站聚会中》小偷们开会的场景

当时我就觉得这是一个特别好的话剧题材,然后就顺着这个想怎么把全国小偷代表大会和赏金嫁接在一起,我能理出来的就是这么一个创作思路。后来这个电影拍完以后,在东北真的发生了一个死刑越狱犯,去把自己的赏金兑现给他七姑八姨的一个真事。

那个人也是越狱杀警,躲在家附近的一个山上,因为东北特别冷,四五天以后就受不了了,他就下山到村里面的小卖部弄吃的,但是他发现小卖部里已经有他的通缉令了,他发现自己值十万,然后他就立刻回家,让他们家亲戚摆了一桌酒宴,痛痛快快吃完以后,跟他最喜欢的小姨说,你把我绑起来,交给公安。

这个是真的发生了,我当时还挺高兴的,我说对我具有指导意义。所以有时候你的想象不一定跟当时的生活就对接上,你创作的时候也是需要想象力的,其实是你对生活有种预判,你也可以把它叫成灵感,因为当生活中没有发生,是你完全自己脑里杜撰出来的东西,我们可以把它称之为灵感,我觉得这种想象力在创作当中还是应该有的,也不要完全去模拟现实。

《南方车站的聚会》是在武汉,因为当时这个电影里需要很多湖水,武汉是一个非常漂亮的城市,它有百湖之城的美誉,同时武汉是三镇,它的体量非常巨大,就是它有特别现代文明的那些建筑符号,同时也有特别落后传统的码头文化的城中村,这些东西并存。

所以我们当时就把原来在广州拍的想法改到了武汉,里面的演员就要说武汉话,不是针对武汉怎么怎么样,这是一个空间的需要。因为武汉大,所以给我们的选景带来了特别麻烦的障碍。我们当时就是在武汉周边,给限制的车程是三个小时,只要是三个小时我们都可以去看。

三个小时车程范围内在武汉周边选了这些景,然后把它拼贴起来,它并不是一个真实的地理意义上的武汉,它是一个南方城市的概念。所以我觉得看景也不一定是从现实主义的角度进行地标化的创作,可能这些空间你觉得很好,就把它拼贴在一起,似乎很抽象,但是我们有时候读文学作品,往往会说北方的B城或者C城,实际就是这样的概念。它一样可以服务于你的故事。

《平原上的摩西》是处女监制,对,第一次。也是“被监制”,是受朋友之托,而且双雪涛的这个小说也写得很精彩,也很有潜力。这个导演也是我很好的朋友,我即使不监制也要跟他一起聊一些这方面的事情,所以最后很自然地就变成了监制。

在监制这一块怎么讲,我觉得你要非常地谨慎把握和年轻导演的合作,既要保护他们的自尊心,又要去很明确地纠正,不留情面地纠正一些问题。但是从我的角度来讲,导演是这个电影的中心,电影永远是一个导演的艺术。所以他最后如果依然要坚持自己的想法,我觉得我这边是给他充分自由的,因为只有这样他才能获得真正的体验,而不是从头到尾都是被人保护着走到这,那样就不够深刻。所以我在监制这块是完全开放的。

个人作品目前没有明确的目标,走一步看一步,如果明天有一个很好的想法,那就按照这个想法去开掘出来。但是还是沿着类型片的道路继续往下走。总的来讲,我觉得《南方车站的聚会》给我这次的机会,就是后面可能我会更加的平衡,会做符合我这个年龄的,更加圆润一些的作品。

当然《南方车站的聚会》是代表了现在的一种创作状态,你的各种思想,你的想法,甚至是包括你整个剧组的体能,都会在五个月的工作中在电影里体现出来,随着后面的创作肯定也会带来不一样的反应。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

来源|电影摄影师 文|Pmovie

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/VUbJZUSbJGoPvIl_9V371g

内容由作者原创,转载请注明来源,附以原文链接

https://open.6pian.cn/news/7966.html全部评论

分享到微信朋友圈

表情

添加图片

发表评论