我在拍电影之前,其实是隶属于一间电视台的制作公司,我拍了各式各样的纪录片,但数量其实也没有很多,全部加起来大概就十五部左右吧。从1991年我当了电视台纪录片导播之后,就开始去拍了一些跟社会问题、教育、福利相关的纪录片。拍摄的同时,我也一边没来由地想说,希望有一天可以拍电影,因此一边尝试自己写剧本。但那个时候我还没有一个很具体的想法,想说要怎样才能够实现我要拍电影的愿望呢?直到我过了三十岁之后,我才想说要是二十几岁的时候就能开始拍电影有多好。

后来播放我的纪录片的富士电视台制作人问我说:「你喜不喜欢侯孝贤这位导演啊?」我回说「当然喜欢!」。在80年代我刚开始进入电视圈的时候,侯孝贤导演的《恋恋风尘》、《童年往事》也刚好在日本上映,还有后来1989年的《悲情城市》,看了以后我都深受冲击。与此同时,我也能够在当时欣赏到杨德昌导演的《牯岭街少年杀人事件》。我觉得台湾电影在最辉煌的时代当中,这两位人士可说是中坚份子。

而当时刚好遇到侯导的《戏梦人生》要在日本上映,他们问我说,你可不可以去采访侯孝贤导演?我便接下了这个工作。不过光是采访有点无聊,因此我建议说,既然都要采访了,那不如就换一个方式,干脆让我直接到台湾去拍摄这两位导演工作的状况,而我的提案也被采纳,当时是1993年,可能在座各位有些人还没出生,后来我就在1993年的时候来到了台湾,然后实际跟拍这两位导演他们拍片的状况,并且采访他们。之后这部纪录片就在电视上面播放。我认为这件事情对我后来走上电影之路,可以说是一个非常、非常大的转折点。

《当电影映照时代:侯孝贤和杨德昌》剧照

《当电影映照时代:侯孝贤和杨德昌》剧照

《当电影映照时代:侯孝贤和杨德昌》与《幻之光》 萌芽与蜕变

我想这两位导演不光是台湾非常具有代表性的导演,甚至在世界上都是顶级的导演。当时可以采访到他们,是我生涯中很大的成就。我做了这个纪录片后,有让侯导夸了我一下,觉得还满自豪且开心的。当时不单是导演,我还采访了许多支撑电影的人士,比方说放映师,或者是戏院老板等等,我采访了许多相关人士,所以侯导才称赞我说,我是从很多观点来看当时台湾电影的情况的。当时虽然没有办法跟他处于一个对等的存在,但是他们却让我也想变得和他们一样,我希望自己也能当上一个电影导演。我是在1995年的时候拍摄我的第一部电影,而拍这部纪录片的时间是在1993年,所以这对我影响很大。

侯孝贤导演他当时并没有在拍电影,是在拍一个广告片,然后晚上都会去卡拉OK,这是当时的习惯。他们要去卡拉OK时,就问我要不要一起去,我一开始想说,如果要拍卡拉OK的部分,应该不太适合吧,所以就拒绝了。没想到第二天,他就很积极地跟我说,他有出过唱片、是个歌星,我就想说,他难道是在暗示我要拍他去唱卡拉OK的样子吗?我自己心里有很多内心戏。后来我还就真的跟他们去了,去了之后就发现到说,他真的是很会唱!他真的是这样子欢唱、热唱了好久。没办法,他唱得那么嗨,我就只好拍一下他唱歌的样子。虽然那个也无法用在我的纪录片当中,但我就还是拍了。

侯导这样一些有趣的地方,真的非常可爱,不管是以一个导演的身份来看,或是以个人的身份来看,我真的都深深被他吸引,当然他也觉得我不错,所以通常他如果到日本的话,我就会带他去新大久保区。我们就会到新大久保那里台湾人经营的旅馆,旅馆的厨房里,有很多工作人员都会为侯导做菜,其他地方也是一样,都会有人很愿意为侯导做一些事情。当时在东京显像所剪辑的时候,我们甚至会在会议室里面煎鱼,搞到整个会议室都烟雾弥漫,很惨啊。侯导去很多地方都会找我一起去,一直到我当了电影导演为止。

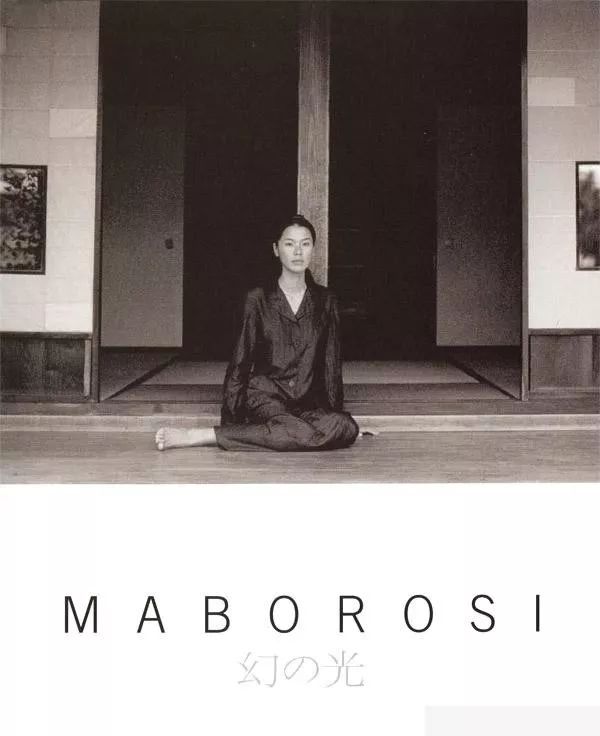

《幻之光》是我拍的第一部电影作品,我找了一直帮侯导作音乐的陈明章先生来帮我配乐,因此我又到台湾来,把拍好的片子给侯导看,而后来我们在东京影展又碰到时,他就跟我说他看了。当时他称赞我的技巧非常好,但是又说:「你是不是在拍摄之前就已经画好分镜图了?」的确,毕竟是第一部作品,拍摄日程又很短,因此我很担心,所以几乎每一个镜头都已经先画好分镜图,然后也把颜色都涂好,基本上就是做了一个非常完美的设计图出来,才进到拍摄现场。在现场我几乎就是以这个为主,同时也希望包括我在内的所有技术人员都可以依照这个分镜图来拍摄,而他们也真的非常帮忙,尽力去做了。

现在回想起来,当时这种拍摄方法真的是很无趣。当然,现在回顾当然会这么想,但是侯导当年其实只看了一次我的片子,他就马上看透我的做法了。当时他说:「你为什么在还没有看到演员的表演之前,就决定要从什么地方来拍了呢?摄影机的位置一定要在看了演员的表现之后再决定。你已经做过纪录片了,应该要了解到这一点才对。」这个是当时侯导对我说的蛮严厉的一段话。

当然我也没想过说,他会客套地稍微夸我一下,我只是觉得,他怎么可以如此地就把我最不安、最忧虑的地方给点出来了呢?我真的是受到非常大的冲击,也领悟到了很多事,侯导的魅力就在这个地方。同时我也开始自我反省,然后从第二部片子开始,我的做法就不一样了。目前我还是会稍微画一下分镜图,但是以尽量不受分镜图约束的方式去画。而在那之后的十年,其实我对于画分镜图是有点恐惧的,几乎是不画分镜图,就进到拍摄现场了。在拍摄现场中,利用当时发生的事情,或是在现场觉得有趣的事情,然后尽可能地把它们融入到我的作品里面。这是我十五年来拍摄电影时,一个非常大的重点。

《无人知晓》 剧本之外的惊喜

1988年东京发生了「西巢鸭儿童遗弃事件」,而这部片就是以这个事件为中心思想所拍摄而成的作品。我本来希望这是我导演的第一部片子,但因为这个计划一直没机会动起来,最后花了十五年才完成,所以我拍完的时候已经是2004年了。这部片最主要是以四个小孩为主,但是父母亲都不管他们,以现在的概念来说就是「虐待儿童」。这一家人住在东京,每个人都是同母异父,而家庭里的哥哥,就负责照顾弟弟和妹妹。

基本上他们这个家庭就只有这四个小孩,然后躲在公寓里生活。我们找到一个真的公寓来拍,所有的场景几乎都在公寓里。平常大概只有哥哥会出外买东西,然后他会在买东西的过程中跟外界交流,也交到了一些朋友。我没有给这些小朋友剧本,我们每两个礼拜拍摄一次,经过春、夏、秋、冬,花了一年拍完。我们拍摄的第一天早上,他们来到公寓,我就用口头告诉小朋友说,我们今天要拍什么戏,如果希望他们讲什么台词,我就会亲口告诉他们说,哥哥你要讲这个台词,妹妹你可以试着讲这样的话看看。也就是说我是用口头告诉他们要讲什么,这是我第一次尝试的方法。

因为这个方法还蛮成功的,所以我前一阵子在巴黎拍的《真相》(The Truth)这部片子其实也是一样,我都不太给小朋友剧本。在拍摄的当下,去观察小朋友的情况,我希望这些小孩子的存在,在整个故事当中是更为明显的。《无人知晓》可以说是我这种手法的一个出发点,第一次采用这样的方式来拍。

后来我们一直在这个公寓里拍摄小朋友的戏,只有一次,我们有带小朋友到外面的公园,去做过一次类似的彩排。因为想说那边有个可以一直转一直转的玩具让小朋友在上面玩,所以有先预想说要怎么拍,先让他们在上面玩,再去看要怎么拍,用哪个角度去拍,才会比较有趣。有先想过要怎么拍,但没有试拍,就是直接来了。这一幕他们真的玩得很开心,其实演二儿子的这个小男生,每次早上来上戏的时候,他都跟我说:「我们今天会去公园吗?」,我如果告诉他今天不去公园,他就会很失望。当然他拍戏还是拍得很开心啦。后来到了这一天,我就告诉他说,我们今天要去公园了,他就很开心得大喊「太棒了」,而我就直接把这些小朋友很开心,大家一起去公园玩的画面给拍摄下来。

我自己觉得很喜欢的地方是,有一幕妹妹踩在公园的一个台子上,跟姐姐比身高,妹妹跳下来了之后,姐姐用手把台子上妹妹刚刚踩脏的地方拍干净,我觉得那真的是太棒了!因为我并没有要她这么做,只是饰演姐姐的这个女孩北浦爱,她的表演真的是非常精采,我非常喜欢。在拍摄的时候,我会觉得她好像一下子就进入了这个角色当中,个性都不一样了。刚刚那场戏也是,她就完完全全地变成了戏中的姐姐,这个动作完全呈现身为一个姐姐会做的动作,我也觉得捕捉到这个镜头的摄影师非常厉害。这场公园的戏,其实我当初没有写在剧本里。这部电影花了很长的时间去拍,最后有很多东西都没有留在作品中,但一开始并没有写在剧本里面的,到最后反而是在作品里面呈现了非常多,因为这些戏既能展现出人物的特质,也有一些是对于故事的表现方式,非常关键的戏。

根据当初侯孝贤导演对我的出道作品《幻之光》的批评,我自己也不断地去思考、反刍自己拍电影的方法。我到底应该要在作品当中找到些什么,在拍摄的现场找到什么?我应该要如何看着演员,让他们去发挥身上的特质等等的拍摄形式。

还有戏里面的弟弟他自己离家出走了,然后哥哥出来找他的这场戏。其实拍这场戏的时候,我有点不安好心,当时我只有跟弟弟讲说你就跟朋友在这边开心地玩就可以了,没给其它的指示,所以他也不知道哥哥会来找他,也不知道哥哥会骂他。我觉得我有点狡猾。然后我有告诉哥哥说,你要去踢那个玩具,但是踢完以后到底要怎么反应,包括弟弟讲说:「你不要迁怒在玩具上面」,其实我们的剧本里面,都是没有写的,这时弟弟他真的很生气,因而脱口而出的一句话。后来我就问这个小朋友的妈妈,然后她就说,其实我在家里常常对我儿子说这句话,结果在这种紧急状况,儿子就学了妈妈说这句话,我觉得很有趣。

平常这对兄弟都是一起玩的,没想到那天我们拍完,回去的时候,这对兄弟在车上,就各自看着另外一边都不讲话,感觉他们刚刚闹得不愉快的心情还一直留在那。我就跟他们说「这是演戏、是演戏啊!」但他们还是不怎么接受,这让我有点头痛。像这样子的状况虽然不太多,可是实际上在我们拍摄的时候,你也可以看到这些小朋友,他们都去表现最真实的情感,我们尽量地把它摘取下来,移植到我们的作品里。老实说,我到现在都还是有一点点愧疚,一直都会想说,我到底能不能这样做?可以这样做吗?一直都还有很多的犹豫、很多的不确定。大概就在我拍完这个片子的隔一年吧,英国的肯·洛奇导演来到日本时,我刚好有机会跟他聊天,我就问了他这个问题。

《小孩与鹰》海报

我非常地喜欢他的《小孩与鹰》,这是描述男主角爬到城镇附近的一处悬崖,捡到一只老鹰的幼鸟,并把它养大的故事。片中男主角的哥哥,他看到弟弟不听话,就弄死了弟弟养的那只叫凯斯的老鹰,等到弟弟回家之后,发现凯斯不见了,便开始到处寻找,最后在垃圾桶里,才终于发现了凯斯的尸体,他手上拿着凯斯的尸体,与哥哥互相争执的一场戏,是非常逼真的一场戏。

我曾经在一个采访里面读到这个故事,导演一开始只对那个少年说,凯斯不见了,要他去找而已。然后用摄影机拍下他去寻找的所有过程,最后在垃圾桶里找到老鹰的尸体。但事实上那不是凯斯,导演只是找了一隻很像凯斯的老鹰尸体,这时他就想说,如果是表演,最多就只是让他去摸摸这隻老鹰的尸体而已。但没想到,他看到那孩子拿着死掉的老鹰尸体,在他哥哥面前很用力地挥舞,导演非常惊讶,他表示,这真的是没有办法去想像出来的一个镜头,那孩子应该是想让他哥哥对老鹰的死感到愧疚,才会挥舞尸体。那种情感已经超越表演的层次,非常精彩。但是这孩子在知道这一切都是导演设计出来的谎言之后,导演要怎么样去修复跟这个孩子之间的关系呢?我当时就去问了肯·洛奇导演这个问题。

肯洛区导演就说,他其实有想过这个问题。其实不只是小孩,导演跟演员之间的关系也一样,就要看你们原本的信赖度够不够,这才是最重要的。如果你们之间有足够的信赖关系的话,就算这样的导戏手法,会暂时破坏你们的关系,但还是可以修复的。因此前提是要在双方关系可以修复的情况之下,才做这样的安排。如果说今天可能会导致一个没有办法修复的结果,那你就不要去做这样的尝试。

我听了他的回答之后,才真正算是下定决心去做,感觉自己可以抬头挺胸去做这件事。其实我在做的时候,自己心里都还是有一些犹豫,这种真实的情感,要把它放到一个虚构的剧情片里面,我到底应该怎么去尝试、怎么去摘取下来?这是一直到现在,我都还不断地在很多错误当中,慢慢地去尝试、摸索的课题。

今天我想要跟大家讲的内容,主要是说在剧本里面没有写的东西,要怎么样让它在电影里是成立的。

《步履不停》剧照

《步履不停》是我在2008年拍摄的作品。在电影的尾段,是在海边拍的一场戏。这场戏,海边刚好有一艘船触礁停在那边,这只是一个巧合,我们是没有预算可以去弄一艘船搁浅在那边的,所以这个部分并不是我们刻意要做的一场戏。在电影里面横山家的长男,过去曾经在这边发生意外溺死了,所以这一家人,他们在风雨较大的日子,其实都会想到海边去看看。

但当时拍摄的时间有限,我们有时会来到海边看看状况,有时虽然觉得拍出来的感觉会不好,但还是会思考一下该如何去拍。觉得可以拍,我们就去拍了,没有办法顾虑太多。有看过这部片子的人应该就知道,其实这位死去的哥哥从头到尾都没有出现,我蛮喜欢这样子的设定,就是说已经过世的人,我就不会让他出现在电影里面,但是观众还是会意识到哥哥存在,影响着活着的人。

海边这一幕,就是刚好有一艘船在那里,其实并不是说这一艘船可以代表哥哥,但是也可以通过这一幕来显示他已经过世了,虽然表现得有点唐突。这场戏之后就直接跳到阿部宽饰演的儿子,在回程的巴士站的那场戏了,所以海边这场戏我们就把重点放在这个地方。如果没有这一艘船在这边触礁的话,我当时到底应该怎么处理这一幕才好呢?我也是想了很久。其实很多拍摄现场所发生的意外状况,放在电影里,彷彿就像剧本里早就写好的片段一样,这种情形也是有的。当时若是另一种情况,我应该会怎么做,类似这样子的状况,在拍摄现场是会经常出现的。而这些意外的情况,最后要在我的电影里出现多少?留下多少?我想这也算是防止我的电影,避免让它只是重现剧本所写出的内容的一种表现手法吧。

我的剧组人员经常会说,导演怎么常在拍摄现场突然消失,其实我是去寻找现场有什么更好玩的东西。像在《步履不停》里,出现了百日红树,小孩子出去玩,发现了百日红,就把它拿起来挥舞,这场戏我印象也很深。那是因为在拍摄现场的周边,每户家庭都有种植百日红,会发现这个,也是因为我叫工作人员去找些漂亮的、粉红色的东西。我当时觉得,这些百日红可能没有什么特别的意义,但我就是想拍它们,所以我就带着小孩去拍了。当然,也有很多东西是我拍了之后没有用在电影里面的,可能我最后在剪辑的时候,发现这些东西好像不应该存在,就不会放进电影里。但就像前面所说的,那一艘船跟百日红,它们就具有非常重要的意义,变成了剧本里没有写到的两个重要元素。

《如父如子》剧照

《如父如子》 感谢「押场老师」

我母亲过世的那一年,我写了《步履不停》的剧本,然后在第二年进行拍摄。去年过世的树木希林女士,她在片中饰演的母亲,其实也是我将一部分我母亲的形象,融合在她身上所写下的角色,这是个非常个人的作品。2013年拍摄的《如父如子》,里面的男主角福山雅治,他其实和我完全不像,但是当时我的小孩刚出生,我没有什么时间可以跟小孩相处,所以就在思考所谓父亲的意义,到底是在什么样的时机、情况之下,大家会让自己有成为父亲的这种感想。是不是因为跟小孩之间有血缘关系,我们就能被称为是父亲呢?这是我一直思考的问题。

这部片结尾的地方有一个三岁的小孩,他一直跳、一直跳,一开始先跑过来跟没有血缘关系的哥哥琉晴抱在一起,再来才是跟有血缘关系,但与他分开的哥哥庆多相拥,然后一边推着他的背,一边把他带到房子里面去。其实我当时完全没有给他任何指示。这个小孩叫押场大和(Oshiba Yamato),他真的像个天才一样,他怎么这么厉害,怎么有办法做到这样子的程度?我完全没有告诉他什么,我没有教他怎么演。不管哪一幕他都演得很精准,大家也都觉得他很厉害。像饰演他父亲的中川雅也,拍到一半,就开始叫这个小朋友「押场老师」,他会说:「押场老师,我刚刚那一场戏演得还可以吗?」,还会去和押场确认,但他真的就是那么厉害。

这是发生在傍晚的戏,在剧本中我最后写的说明是:「家人都进去房子里面,谁是谁的小孩、谁是谁的父母,大家其实都分不出来了」。因为在这之前这两个家庭其实一直在争哪个家庭要养哪个小孩,但在结尾时,大家彷彿就和傍晚的夕阳融合在一起,进到了同一个家庭。搞不好这个三岁的小朋友已经把我的剧本说明全都看完了,所以他才能够演成这样子吧。大家都说能够把我的说明呈现得最好的,就是这个押场大和。后来梦工厂买了这部电影的剧本,打算重拍,就是当时戛纳电影节的评审团主席史蒂文·斯皮尔伯格买的,我去他们办公室和他们谈的时候,他们一开始所提出来的就是这个小演员,他们说他真的是非常厉害。他们看一次就知道这个男孩用得很好。总之我虽然有把说明写在剧本里面,但是并没有传达给他们知道,但这个小朋友的表现,让我当时在现场又想起来说「对哦,我剧本上的说明,就是这样写的。」反倒是他在现场又再一次提醒了我。所以我在现场看着他的表演的时候,真的是快要合掌感谢他了。

《小偷家族》 来自树木希林的挑战

大家会经常提到海边的场景,树木希林演的阿嬷在这场戏之后过世了,所以这算是她最后的一幕。其实这是在开镜第一天拍的,《小偷家族》拍摄的时间是在十二月、一月的寒冬,但是我们想抢拍一个夏天的场景,所以我们就很勉强地先在夏天,花了三天的时间拍摄了这场海滩的戏。一开始我是小小撒了个谎说:「我想要拍摄实景」,因此把人都聚集起来。然后想拍小孩子在路上走的戏,但因为冬天绿叶就会掉光,而我想拍的是小孩子在绿荫下走路的戏,所以就拜托工作人员在夏天的时候先来。但后来又想说,反正既然要拍,那也就拍一下他们去海边的戏吧,当然这又是我的另一个计划,想说就一点点地,把夏天的戏给拍出来。他们在拍这场戏的时候,我的剧本其实还没写完,我有一个很长的剧情大纲,但是在这个大纲当中,我唯一写好的就只有这些夏天的戏而已,剧本的其他部分还没有完成。包括这些演员,他们每个人应该是什么样的角色,说老实话,自己都还没有掌握得非常精确。所以后来才在开镜第一天,先拍这场海滩戏。

因为这是整部电影开拍的第一场戏,大家聚集在一起的时候,树木希林女士就跟其他演员说:「你们不要担心啦,这场戏最后会剪掉的,所以你们也不用太紧张,就轻轻松松地拍吧!」她帮我跟其他演员解释。对我来讲,我是蛮震惊的,她竟然会这样讲,可是我很庆幸留下了这段戏。但虽然她跟其他演员讲会剪掉,可是她真正让我非常佩服的地方是,当时这部电影的名称还不是《小偷家族》,片名是叫「发出声音来叫我吧」,我的主旨是说这群人有很多想说的话,但是他们都没有真正地把它说出来,所以才会取这样子的一个片名,这也是我一开始的设定。中川雅也在戏中饰演的父亲,一直叫小朋友喊他爸爸,但是这个小朋友一直到最后都没有真正开口叫他爸爸。我的剧本里面确实有写到这一句,「小朋友直到最后都没办法开口叫爸爸」,但是树木希林女士很厉害的是,她看了剧本的内容之后,就在海边的那场戏,最后看着在海边玩的这些家人,她就只动了动嘴巴,没有出声地说了「谢谢」,这个是我在剧本里面并没有写到的,我只有写说,请你把沙子放在脚上,看着远方玩乐的家人。到了现场拍摄的时候,你们可以看到她因为已经把假牙拿掉了,所以会觉得她嘴巴一直在蠕动,老实说我一直觉得很奇怪,她到底是在嘀咕些什么,我那时候并没有看得很清楚,等到我们在剪接,看毛片的时候,我才觉得说她好像在说话。我就重复地看了这段戏,看了好多遍终于看懂了,她是在说「谢谢」,她没有发出声音地对着这些家人说「谢谢」,我觉得这个女演员实在是太厉害了!

这部作品我觉得最大的主题应该就在这里,我觉得树木希林女士借由这场戏丢了一颗球给我,那我接下了这颗球之后,我就在想接下来要怎么样把这一些没有办法开口叫喊的、或者是说没有办法被呼喊的人,把他们的精神给传达出来。我就一直把这个念头当成是主旨,放在我的脑子里,继续从夏天到冬天,把我的剧本给写完。这是一个非常特别的经验,由演员给了我一些东西,而且她还没有特别说出来,要是我没发现到,那最后可能也就什么都不会发生了。这些不说出来的地方,就是我觉得她很厉害,也很可怕的地方,如果我没发现她的暗示,她可能也会觉得,这导演根本没什么了不起,之后我如果再请她演戏,她可能就不会再同意了。好险我在剪接室有发现她的暗示,再把这个概念放到了剧本里面。所以后来在我们的这部片里面,就加了很多到底要不要叫对方的名字、要怎么样称呼对方等等,有很多这一类的戏。

后来我们拍摄,大概拍到了一半了吧,安藤樱小姐⋯说到安藤樱小姐,其实这是我第一次跟她合作,第一次跟她拍片。我觉得她现在应该是全日本最炙手可热、最优秀的一位女演员吧。在拍戏的时候,她很少来问我说:「导演,这个角色应该是什么样的一个角色?」,只有偶尔会来跟我说:「导演我觉得……这边……这个……那个……啊,算了,我试试看吧」,然后她就走了。所以她从来没有具体地问过我什么问题。我就想说,这个演员可能是一个不太会用言语去表达的演员。尽管如此,我们还是维持一个很好的关系继续拍戏。

只有一次,她很清楚地问了我一个问题。她问说,她饰演的信代这个角色,从来没有被孩子们叫过一声妈,当然这是不要紧啦,但导演你是怎么想的呢?她就问了我这个问题。在戏中演她丈夫的中川雅也,他就一直要求小孩子要叫他爸爸,安藤樱小姐就问我说,那信代是怎么想的呢?她到底希不希望小孩叫他妈妈呢?我听了就回答她说,我觉得至少信代这个角色,应该不会如此露骨地去显露出自己到底是否介意没有被叫妈妈这件事情吧。可是我回去以后就想,今天安藤樱小姐问我的这件事情,说不定很重要,说不定这可以成为我们这部电影的另外一个主轴。所以后来才会写了一场戏是说,她跟戏里面演她儿子的这个小男孩走在商店街里面,我安排那个小男孩问她说:「你希望我叫你妈妈吗?」,然后她就回答说:「无所谓啊,都可以」。同时一边喝着弹珠汽水,一边打嗝。之后有一场戏是她被警察抓了关起来,然后要接受警察的审讯。

她接受审讯的后半场戏,也是剧本里面没有的。这个审讯的前半段,确实是在剧本里面有写到,但是池胁千鹤小姐饰演的警察问她的这些话,是我写在白板上,然后给池胁千鹤,叫她问这个问题,所以安藤樱小姐是不知道这些问题的,她不晓得这个警察要问她什么问题,她就是坐在那边。之所以会有这一场戏的构想,就是前面我说过的,我从树木希林跟安藤樱这两位女演员身上获得的灵感,然后我再去想说,这之后可能要有的戏。这些都是我与演员一来一往的过程当中,所诞生出来的戏。

当时我拍着拍着,因为我是用胶片拍的,这场戏问了很多问题,我就在想,我的胶片还剩下几分钟,渐渐地我也搞不清楚了,但导演其实都很在意这些事情啦。我心想糟了,这场戏一镜到底,又这么长,万一等一下胶片没了怎么办?其实胶片它快要转完的时候,会有一个比较不一样的、清澈的声音,听到这个声音,我就大概知道说还有几分钟,我整个脑子都在想胶片的这个声音。我一直在祈祷说,至少这个胶片要能够撑到让我拍完这场戏。我觉得非常的庆幸,它真的让我拍完了,所以各位可以看到这场戏,它的力道非常的强。

像这样子的表演,在开拍之前如果能够全部都把它写进剧本里面,当然是一个更有效率的方法,若我能做到这样,搞不好就能成为一个专业的编剧了,在事前就全部都设想好把它写进去。可是我可能是在拍片当中,边拍边做很多的尝试,边做很多的摸索,再去加很多戏,然后就创造出这些片段。我也会像采用不给演员信息,由我这边单方面地丢出一些问题,去引出他们的表演。在拍摄现场即刻产生出来的戏,我现在觉得这些戏的力道才是最强的。所以大家可以看到从我的出道作品,是把分镜全部写完的作法,到现在我已经有了很大的改变。像这样子的一个表演,是我跟演员之间,我们共同合作的结果,也是我觉得拍电影最有趣的一个部分。

侯孝贤与是枝裕和

电影的传承,我一定要成为电影导演

回到最初的纪录片,当时因为拍摄采访纪录片的缘故,我跟侯导的关系很密切,跟他有很多沟通跟交流。他曾经跟我说,今后其实他自己并不只是想要当导演,他希望可以跨越国境,把亚洲,比方说香港、中国、台湾、日本的导演们聚集起来,然后一起来拍电影,他希望能够打造出这样的一个环境。他也把这些导演拍的16mm的片子给我看,他希望能够扮演串联这些导演的角色。「如果我可以实现这个计划,到时候也一定会找你」,这是他当时对我说的话。我就很认真地想说,所以这也意味着,等到他要拍这个片子的时候,我也一定要成为一个导演。

杨德昌导演的办公室是非常现代化的,同时也是非常民主化的一个办公室,他会听取年轻人的意见。他也思考说,接下来可能是年轻人的时代,他的作法比较和侯孝贤导演不一样,他用了一个比较具体的办法把他的理想呈现出来,当时除了年轻导演之外,他也在努力地培养一些年轻演员,这是我深切感受到的。可惜他很年轻就过世了。而侯导所说的,他希望打造出的一个能让不同国家的导演都可以在这里拍片的环境,具体来说,也不算真的有实现。但日本的许多导演,包括我自己在内,受到他们两位影响而开始拍片的人,真的非常非常多。

而且侯导所说的,其实也不是真的很具体的、像公司那样的地方。而我深深地感觉到,现在在他的身边,聚集了许多不同国家的导演,他所说的那种感觉,应该会持续地由下一代的导演、以及更下一代的导演们,不断地扩散出去。所以他说的概念,其实已经是用一个眼睛看不见的形态在成形了。他对大家的影响,不一定是我们用肉眼看得到的方式呈现出来。我现在能够在大家面前做这样子的谈话跟内容,我想最主要也是因为,我回想到当时侯导对我提的那段话吧。

我成立分福电影公司(BUNBUKU INC)已经有五年,现在我的年纪已经超过了当时侯导跟杨导了。我想我会创立这样子的一个公司,最主要的原因就是当时他们两位给我的影响,让下一个时代、甚至是更下一个时代的这些年轻人,可以聚集在一起,以创作为主,让大家可以互相切磋。而我会创立这样的公司,其中一个重要的契机,我想就是因为我在当时遇见了这两位导演。杨德昌导演那种具体的办公室形象,其实一直都留在我的脑海里。我也很想做到像他那样,去继承他的概念,当然不是和他一模一样的想法,但就是会时时提醒自己,应该要那样做,而这也是我现在努力在做的事。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

文 来源/导演帮(ID:daoyanbangwx)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/XRPs80mc6ETr75fX6M0jSQ

内容由作者原创,转载请注明来源,附以原文链接

https://open.6pian.cn/news/6049.html全部评论

分享到微信朋友圈

表情

添加图片

发表评论