——郭力昕,台湾影像媒介评论家、学者

按:社会越复杂多变,就越需要纪录片来纪录现实,而围绕纪录片本身的创作方法和理念还有很多值得讨论的命题。

纪录片该如何面对“苦难”?为什么妓女、小偷和流浪汉等底层人物在独立纪录片中频繁出现?拍摄者如何与拍摄对象达到真正的平等?

等等一系列问题,在知名电影学者王小鲁的《电影意志》一书中都有精辟的阐释。

最近几年,独立纪录片可以称得上繁荣,每年能生产上百部具有研究价值的作品。这个繁荣是在没有基金支持、缺乏政策空间也没有商业前景的条件下产生的,因此它是一个非常独特的社会景观与精神景观。

空间不稳定,被不停地修改,居住在此的人的精神价值也不稳定。与这一切相对应的美学也多是很粗糙的,不稳定的,甚至很多文本处于一种未完成状态或者叫作“半成品状态”。这些导演特殊的生活阅历,使他们对于中国转型期的痛苦最为敏感。

——《保护记忆与自我授权》

纪录片作者的“存在感”

这些年来,纪录片要交待故事背景,一般使用字幕。字幕其实和画外音有类似的功能,它用来交待画面无法说清楚的背景。但因为声音里往往有直接显示的情绪,说话时的重音则可能是对于文字某些局部的重要性进行引导,这是可能显示一种主观判断的。所以那时候人们觉得使用字幕比使用旁白好,可以尽量减少一种广播性。这也反映出了一种美学追求上的偏执。

以前通篇都是描述性语言,现在评价性语言逐渐多了起来。更多纪录片通过剪辑、字幕,通过画面的隐喻来展示作者的评断,显露作者的情感。这些形式都展现了作者在作品中的存在感。而这种形式的自由来自创作者内心逐渐获得的自由。

——《保护记忆与自我授权》

纪录片的“表演性”

在对直接电影模式的分析里,我觉得我从其他领域里找到了一个有力的武器:日常生活的表演性。反对的意见里总说纪录片被拍对象在镜头前也有表演成分,因此也是虚构,与剧情片无异。日常生活里面也有表演性,我坐在这里表现出来的状态可能与在其他空间里不同,纪录片的表演本质上也是这样,都属于“日常生活的表演性”,因此这与剧情片的表演性质不同。

如今有些纪录片已经开始制造内容,比如在现场进行一种日常生活逻辑之外的表演。纵然如此,我认为它仍然与传统的表演不同,因为它不具有一种“时空的假定性”。我们仍然可以将这一切放在纪录片的范畴内加以理解。

——《静观电影与召唤美学》

“浑然天成”的追求

很多中国的纪录片导演曾以怀斯曼和小川绅介等直接电影模式的纪录片作者为导师,但这种直接电影方式在中国的使用,既具有某些西方直接电影的素质,也具有自己不同的空间意义——它们与中国当下社会状况、时代精神十分相关。

静观电影之静观,我特别强调过,它有时候是指一个取材的过程,这个过程里作者以不介入的方式跟拍——但有的电影取材时并非不介入,它也去激发、去调度,但是剪辑时最终抹掉介入的痕迹。

中国美学里有“浑然天成”的追求,天成则非人成,对于人力略有消解,其实在中国有一个深远的传统。

——《静观电影与召唤美学》

纪录片的“苦难意识”

静观模式里包含着一种对于苦难的态度。有一种潜意识是:苦难越深越具有电影价值,因此形成苦难美学。静观的方式有时候会把苦难“生命本体化”,好像苦难是我们生活天然的属性,生活本来如此,因此难以激发动员反抗的力量。其主观上是悲悯的,客观上却是无力的。

我对于静观电影文化内涵的分析,主要不是批判它或鼓励它,只是企图建立一种历史理解。正是在这样的理解里,我们看到今天一些纪录片主体(性)渐显的过程,看到一种可贵的行动力,饱满的躯壳正被涨破,正在实现自我和历史的超越。

郭力昕教授对于我阐述的静观电影的某些方面是认同的,他也觉得“静观电影”产生不出行动的能量,“有些纪录片只能让大家一起掉入那个情绪里面哀伤一下,痛苦一下,沮丧一下……然后走向虚无”。

——《静观电影与召唤美学》

纪录片作为一种社会交往方式

我认为在某种程度或层次上,纪录片的本质是一种社会交往。很多艺术形式里都包含社会交往,但是纪录片的交往方式和程度不一样,尤其是非假定时空里的交往过程,越来越成为纪录片的内容本身。

纪录片作者的个性深度与人文特点,决定了在与对象互动时的召唤能力,纪录片的内容是由主体(作者)召唤来的,面对同一对象,不同的人召唤出的东西面貌往往不同,因此纪录片也同时是一种召唤美学——这一名称的提出则强调了创作者的文化差异性在纪录片创作中的重要性。

从前期到后期,纪录片导演、被拍者、观众、评论家一起,在建立一种丰富的关系世界。我觉得张献民最近对于纪录片的理解是一个理想状态:“根本,我们不仅在构建一些影像文本,我们也在构建我们之间的相互关联,以及我们在构成某种社群。”

具体到当下独立纪录片文化来说,中国的独立纪录片受到了忽视,而且评论环境也不完善,很多好作品进入不了媒体的视野,也没有被评论家的语言所覆盖到。这是令人遗憾的现实,评论家包括我未能尽责。

在生活中,大家并不愿意被看作底层,但在文化讨论时,自称底层似乎就获得了一种权力。

伦理是在你我之间、在多重关系中建立的,那种你我无分别仅是一种想象。张献民曾这样质问某导演:“你凭什么相信你和被拍摄者就融为一体了?”

——《静观电影与召唤美学》

纪录片中的“底层人物”

艺术家在自己的生活中提炼和撷取社会的意象,作为解释社会的文化符号。

在第一代独立电影人的自我表达里,他们仍然去精英群体中寻找文化形象,而到了第二代独立电影人那里,文化尊严已不存在,无家之感更为强烈,他们于是向妓女、小偷和流浪汉里寻求认同或自喻。这里体现了社会和作者视野的变迁,其中有对自我状况的评价并显示着深刻的生存焦虑。

他们对于社会最底层的关注,一方面来自知识分子的社会道义感,一方面也是来自生活的同命感和连带感。他们是新游民,他们对当代社会的物质现实和精神状况不停地提供着图像说明。由此,游民中的精英者,成为中国底层社会的重要观察员,游民艺术家于是承担起了部分知识分子的责任。

国外学者常批评中国古代小说是一堆素材拼凑连缀而成的杂烩,缺乏西方小说的整体感。但在中国人看来,却有一种“意”将之联结为整体。

《算命》使用的是规矩的纪实手法,摄影剪辑都没什么高妙处,但是导演的深度和人格特征仍然显示了出来。导演对拍摄对象的理解力,不仅仅来自一种文化的能力,也来自一种心灵的能力——对这个世界的慈悲心。

《算命》剧照

他剥夺了一些生理和文化两方面都是强势者的观看快感,让他们对一个残弱世界进行深度的体验,与他们逼近地共处。这是一种体验式的人类学。他在训练健康体面的人对那个残弱世界的忍受力,培养一种深刻的平等意识。

《算命》打通了一个文化的血脉,让今天的观看者返回了中国人集体潜意识的故乡。那些形式虽然陈旧,却是一个让人亲切的世界。但从社会学意义上来讲,我们看到,除去一些外在装扮,今日之民间社会的存在形式——包括情感样式、社会诉求等,仍然与古代社会具有顽强的相似性,这真让人悲观。

电影中呈现的游民并没有在自己的生活中建立一套现代的价值语言。西方社会学家认为,无法解释的苦难通常是由无法控制的社会结构演变造成的,但这些人无法对自己的命运做出具有现代感的解释,他们仍然将一切归结于流年和宿命。

当他们在最低限度的物质条件下生存时,只有把自己的肉体存在和生命直觉当作最坚实的支点。对于在各种文化词汇和艺术理性面前陷入存在焦虑的艺术家来说,这种朴素直接的生存主义行动哲学具有一定的启发性。

游民之“游”,体现了多个层面的无依感。作为导演的游民与基层游民不同,他们是自觉主动而非被动地选择了游民这个身份。

——《新游民电影》

纪录片的分类

初学拍摄者往往会非常严厉地把客观真实和苛刻的纪实手法作为第一标准,但越到后来,他们会发现这个界限越不重要。

我觉得要划分纪录片的类型,可以找到一个新方法,就是在纪录片的人类学属性和电影作品属性之间连一条线,从作品靠近两端的距离上来进行划分。

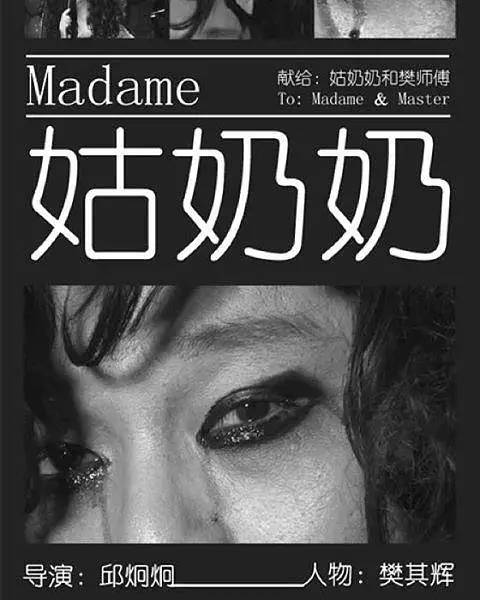

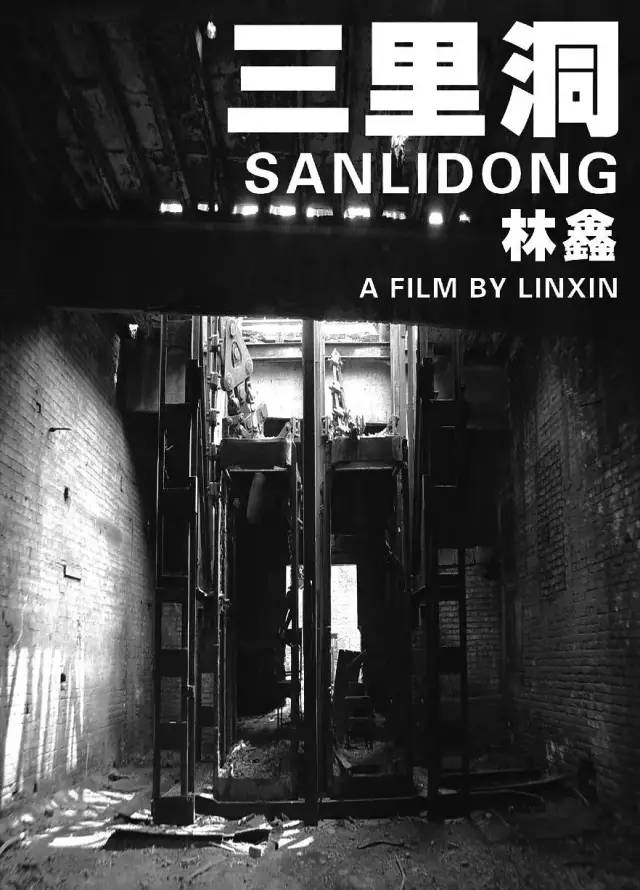

从拍摄者的地域属性来说,纪录片大略可分两类,一类是外地人来拍摄一个群体——很多是旅游式的,当然也有深度体验的,但因最终对当地的历史缺乏体验,所以总有距离;还有一种则是林鑫这种本地人的自我拍摄。

我要强调的是“当地人叙述”的另外一个特色,这其实在中国独立纪录片中大量存在——这个纪录片叙事往往没有完全化约为一种普遍能被外地人、外国人的美学品位所接受的叙事,因此是一种特定的有限的交往美学。

——《当地人叙事与纪录片之光》

故事片对纪录片手法的借鉴

对《精疲力尽》里“行人看镜头”进行的美学分析,更多的是看到了这里有一个间离的效果。而如今时代变化,人们对拍摄机器的感受有了差异,对电影的熟悉程度也有所不同,在新的文化氛围里,《冬天的故事》里“行人看镜头”的场面反而能加强真实感。

导演在此不依赖于场面调度,而依赖于过去拍纪录片时的功夫:善于等待,善于发现既有的存在物并利用它。

上述一切的叠加,包括街道上人物的服饰、表情、街景、建筑风格等,都因为其是现实材料本身而具有着一种社会文献的价值,都使电影具有比较强的纪录性、资料性以及历史学意义,这使电影更加饱满丰富。若果真有一个时代精神这种东西存在,那么,这些表情之类的东西就是它的殊相,分有着时代精神这一共相的真义。

——《与现实的第二次相遇》

《电影意志》

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

来源|电影摄影师 文|王小鲁

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/GgitDghZs7UWyw-FvSAwEQ

内容由作者原创,转载请注明来源,附以原文链接

https://open.6pian.cn/news/5881.html全部评论

分享到微信朋友圈

表情

添加图片

发表评论